Ausgangslage

Weshalb braucht es eine kantonale Initiative?

Der Kanton Zug verfügt über die zentralen Hebel, um den Umfang seiner Verwaltung zu

steuern: Personalplanung, Organisation, Prozessgestaltung und die Art, wie kantonale Stellen

Bundesrecht vollziehen. In der Praxis wächst der Verwaltungsaufwand jedoch selten «auf einen

Schlag», sondern schleichend: neue Aufgaben, Regulierungen, Berichts- und Kontrollpflichten,

IT-Projekte oder befristete Programme, die zu Daueraufgaben werden. Ohne klare Leitplanke

verfestigen sich solche Strukturen. Das Ergebnis ist ein aufgeblasener Staatsapparat.

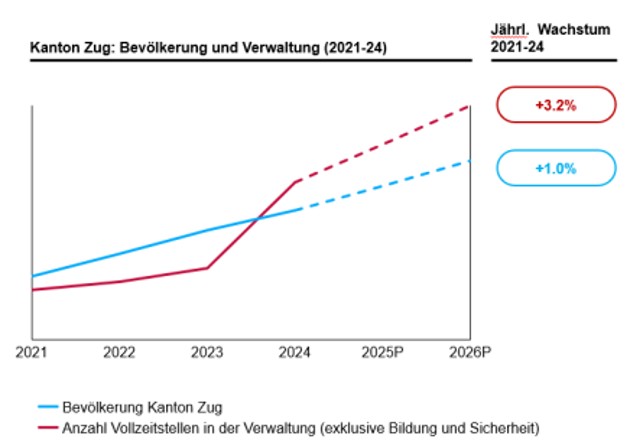

Weshalb wollen wir das Wachstum beschränken?

Die Initiative zielt nicht auf Entlassungen oder eine pauschale Verkleinerung, sondern auf

Wachstum mit Augenmass. Sie begrenzt Neuanstellungen an einem objektiven Schlüssel

(Bevölkerungsentwicklung) und hält so den Apparat im Verhältnis zur Nachfrage nach

staatlichen Leistungen stabil. Das sorgt für Effizienz-Anreize (Prozesse straffen statt reflexhaft

Personal aufbauen), Transparenz (jährliche Ausweisung der FTE-Entwicklung) und Planbarkeit

für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

Wichtig: Sicherheits- und Bildungsbereiche bleiben ausgenommen – Kernleistungen werden

nicht gefährdet.

Folgende Auswuchs-Treiber wollen wir eindämmen:

- Regulierungsdichte & Vollzug: Jede neue Pflicht erzeugt Vollzugs- und Kontrollaufwand.

- «Digital plus Papier»: Digitalisierung ohne Abschaltung alter Prozesse führt zu Doppelspurigkeiten.

- Demografie & Programme: höhere Ansprüche an Beratung/Aufsicht und politisch gewünschte Förderlogiken (z. B. Klima/Energie/Raumplanung) schaffen dauerhafte Zusatzaufgaben.

- Koordination & Projektitis: Parallelprojekte und Schnittstellenkosten lassen Querschnittsaufgaben anwachsen.

Unsere Hauptargumente

1. Transparenz & Planbarkeit stärken Vertrauen

Ein einfacher, objektiver Schlüssel macht die Personalentwicklung mess-, vergleich- und erklärbar. Der Regierungsrat legt jährlich offen, wie sich FTE entwickeln, welche Abweichungen beschlossen und wie diese begründet wurden. Das erhöht die politische Steuerbarkeit, verhindert Überraschungen in der Budgetdebatte und bewahrt Zugs Standortvorteil: verlässliche, berechenbare Rahmenbedingungen für Bevölkerung, Unternehmen und Gemeinden.

2. Effizienz zuerst

Die Bremse setzt einen klaren Anreiz, Abläufe zu verschlanken, bevor zusätzliche Stellen geschaffen werden. Das heisst: Doppelspurigkeiten konsequent abbauen („digital-only“ statt „digital und Papier“), Standardisierung/ Automatisierung vorantreiben, Aufgaben bündeln und Prioritäten schärfen. Gerade bei Pensionierungen bietet sich intelligenter Ersatz an (Skill-Mix anpassen statt 1:1-Nachbesetzung). So steigen Servicequalität und Reaktionsgeschwindigkeit, ohne dass der Personalbestand automatisch mitwächst.

3. Steuerung statt Ausuferung

Die Verwaltungsbremse koppelt das Stellenwachstum an die Bevölkerungsentwicklung. Damit wird der Personalbestand nicht eingefroren, aber diszipliniert gesteuert: Wo nachweislich mehr Menschen wohnen und Leistungen nachfragen, ist ein moderater Aufbau möglich. Wo das nicht der Fall ist, wird zuerst die Effizienz ausgeschöpft. Die Regel gilt nur für neue Stellen, schützt bestehende Strukturen und verhindert, dass der

Apparat schneller wächst als der Bedarf. Ausnahmen (z.B. Sicherheit, Bildung) sind ausdrücklich vorgesehen.

Finden Sie hier das vollständiges Argumentarium.